|

‘O Ka Mea Maʻi Ka Mua 아픈 사람이 먼저다

DAY 4. 호놀룰루 구급 서비스 본부ㆍ트레이닝 센터/ 2024.05.09./3375 Koapaka St # H450, Honolulu, HI 96819

호놀룰루 구급 서비스 본부는 호놀룰루 공항과 가까운 곳에 있었다. 본부의 규모가 그렇게 크진 않았지만 상황실과 트레이닝 센터, 구급차 정비실, 소모품 창고 등이 한 곳에 있었다. 상황실 내부는 보안 유지로 인해 가까이서 볼 순 없었다.

짧은 본부 견학을 마치고 김유승 선배와 트레이닝 센터에 방문했다. 트레이닝 센터의 책임자인 앤서니 영(Mr. Anthony Young)이 우릴 안내했다. 그와 하와이 구급 서비스에 대한 간단한 질문, 답변이 오갔다.

그 자리에서 하와이 구급 서비스의 역사를 알 수 있었고 미국에서 오래전부터 적용 중인 고품질 심폐소생술(HP-CPR)을 직접 시연해보기도 했다. 같이 간 구급대원들은 워낙 예전부터 필자로부터 해외에서 시행하는 전문소생술에 대해 많이 접했다.

또 실제로 현장에서 같이 적용하면서 몸으로 부딪쳐왔다. 그래서인지 하와이 고품질 심폐소생술도 쉽게 이해하고 받아들였다.

다양한 기관 내 삽관 실습도 경험할 수 있었다. 김유승 선배 덕분이다. 한국에서 보기 어려운 그랜드뷰(Grand View) 블레이드나 위스콘신(Wisconsin) 블레이드 같은 특별한 후두경을 접할 수 있었다. 아무래도 동양인보다 체격이 큰 환자가 많다 보니 다양한 후두경 블레이드를 경험해보는 게 당연하지 싶다.

사실 기도관리에 대해선 누구보다 많이 안다고 자부하지만 이렇게 미국 파라메딕에게 술기에 대한 팁을 듣는 것만으로도 스킬이 한 단계 업그레이드될 좋은 기회였다고 생각한다.

DAY 5. 구급차 동승 실습/2024.05.10./ Makakilo EMS Station, Baker1 EMS Station, Waipahu EMS Station 드디어 우리가 가장 기다렸던 구급차 동승 실습을 하는 날이었다. 4명의 구급대원은 마카킬로, 베이커1, 와이파후 스테이션으로 분산 배치됐다. 근무 교대 시간은 정오지만 보통 오전 11시쯤 스테이션에 도착해 교대 준비를 해야 한다.

심재헌, 정보권 반장이 배치된 베이커1 스테이션은 출동이 많은 다운타운 지역이라 파라메딕 2명이 탑승하고 있었다. 나와 박주화 반장이 배치된 마카킬로, 와이파후 스테이션은 외곽이라 파라메딕 1, EMT 1명이 탑승했다.

부산에서 가장 바쁜 센터를 많이 경험해봤기에 ‘하와이 구급대가 바빠 봐야 얼마나 바쁘겠어’라고 생각했지만 출동이 시작되고 나서는 그런 생각이 쏙 들어가 버렸다. 실제로 우리 모두 점심시간부터 오후 7시 넘어서까지 예닐곱 건의 출동을 하면서 단 한 번도 스테이션에 복귀하지 못했다.

식사할 시간도 없었다. 병원에 있는 직원 식당에서 10분 만에 간편식으로 때우거나 편의점 음식으로 요기를 할 수밖에 없었다. 관할에 대한 경계도 거의 없는 편이라 병원에서 복귀하는 도중에 관할 지역이 아니더라도 바로 출동을 나가곤 했다.

모든 출동에는 소방서의 래더 유닛이나 신속대응 차량이 현장에 도착해 응급처치를 하고 환자 이송을 도왔다. 견학 갔던 카폴레이 소방서의 대원들을 여러 번 다시 만나기도 했다.

환자에게 접근해 문진하고 기본적인 바이털을 체크하는 건 우리와 크게 다르지 않았으나 몇 가지 다른 부분이 있었다.

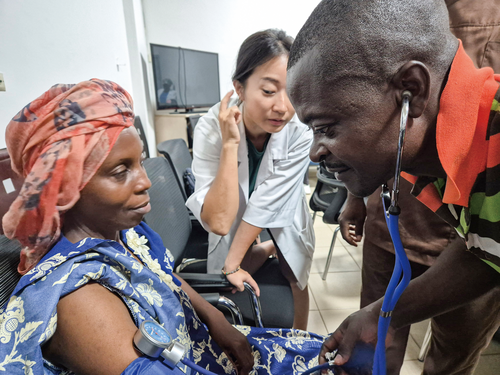

첫 번째는 모든 환자를 청진한다는 점이었고 두 번째는 모든 환자에게 정맥로 확보를 한다는 점이었다. 청진의 중요성은 익히 알고 있지만 사실 심한 호흡곤란이나 기관 내 삽관을 한 환자를 병원에 이송하는 과정에 잠시 하는 정도였다.

하지만 호놀룰루 구급을 직접 경험해보면서 청진의 중요성을 느끼게 됐다. 하와이의 모든 파라메딕과 EMT는 청진기를 목에 걸고 있었다. 유일하게 본인 돈으로 구매하는 장비가 바로 청진기였다.

마지막은 2인 구급대인데도 대부분 여성 구급대원이 탑승한다는 점이다. 물론 한국도 여성 구급대원의 비율이 점차 높아지고 있지만 미국 여성 구급대원의 활약과는 약간의 차이가 있는 게 사실이다.

하와이에 배치된 구급차 대부분은 미국 포드(Ford) 사의 F450 타입1이다. 모든 여성 구급대원은 6000㏄가 넘는 육중한 구급차를 아주 능숙하게 운전했다. 이는 AMR 소속 여성 구급대원도 마찬가지였다. 신장 160㎝가 되지 않는 작은 여성 구급대원도 예외는 없었다.

이곳에선 여성이든 남성이든 운전을 하지 못하면 퇴출당한다. 환자 이송에서도 여성이라고 환자나 장비를 들고 다니지 못하면 업무에 대한 능력이 부족한 것으로 인지돼 구급대원으로 근무할 수 없게 된다.

호놀룰루 구급대는 병원 선정을 위해 많은 시간을 할애할 필요가 없었다. 상황실에서 바로 이송할 병원을 선정해주기 때문이다. 구급대원이 무전으로 환자 상태와 수행한 응급처치를 전달하면 상황실 직원은 가장 가까운 병원 중에서 1곳을 선정해 이송하라고 지시하는 시스템이다.

이 시스템이 가능한 이유는 호놀룰루의 모든 병원이 돌아가면서 환자를 수용하기로 합의했기 때문이다. 어떤 이유든 응급실이 환자를 거부할 수 없도록 규정된 미국의 법 때문이기도 하다. 한국처럼 전화로 구급대원이 문의하고 간호사가 진료가 안 된다고 거부를 하는 건 이들에겐 있을 수 없는 일이었다.

병원이 선정되면 구급대원은 다시 이송할 병원으로 무전을 한다. 환자 상태와 응급처치 사항을 전달하고 더 수행할 처치나 투여할 약물이 있는지 이송 병원 의사에게 묻는다. 여기선 구급대원이 정맥로 확보를 하지 않고 병원에 이송하거나 증상에 따른 약물 투여 또는 응급처치를 수행하지 않으면 이송 병원의 의사가 구급일지에 코멘트를 남긴다.

병원에 전달하는 무전 내용은 다른 구급대원이나 응급실 의료진도 들을 수 있어 여기서 해당 구급대원의 능력이 어느 정도인지 알려질 수밖에 없다.

작은 내과 클리닉에서 할머니가 호흡곤란을 호소한다는 신고가 접수됐다. 현장에 도착하니 환자는 의자에 앉은 상태였고 네뷸라이저로 알부테롤을 흡입하고 있었다. 혈압을 측정하니 매우 낮았고 청진할 때 천명음도 들리지 않았다.

같이 출동한 김유승 선배는 간호사에게 천식이 없고 천명음도 없는데 왜 알부테롤을 사용했냐며 약간의 항의를 했다. 환자를 즉시 눕힌 상태로 네뷸라이저를 제거하고 산소를 투여했다.

환자의 상태는 약간 호전됐고 구급차로 들어가 정맥로 확보를 했다. 수액투여는 하지 않았지만 현장도 응급실과 연계된 활동으로 보는 미국의 관점이라고 볼 수 있었다.

우울증으로 인해 죽고 싶다는 신고를 받고 현장으로 출발했다. 소방대원이 먼저 와 있었고 경찰도 현장에 도착했다. 환자는 병원에 가지 않겠다고 계속 주장했다.

구급대원이 기본적인 상태를 확인하고 환자에게 두 가지 옵션을 알려줬다. 본인 의사로 구급대원과 안전하게 구급차를 타고 병원을 가든지, 아니면 경찰에 의해 강제로 정신병원에 이송되든지.

자살과 관련된 사항이라 환자나 보호자가 선택할 방법은 이 두 가지밖에 없었다. 한국처럼 병원에 가느니 마느니 실랑이를 하거나 병원에서 받아주니 안 받아주니 시간 낭비할 필요가 없다.

정신질환 환자를 수용하는 병원이 이미 지정돼 있고 그에 따라 이송만 하면 되는 시스템이었다. 지침에 따라 철저하게 움직이는 모습이 역시 미국다웠다.

박주화 반장은 기도폐쇄가 의심되는 80대 남성에게 출동했다. 파라메딕은 즉시 수면유도제를 사용하고 후두경으로 구강 내 이물질을 제거했다. 다행히 완전 기도폐쇄는 아니었으나 기관 내 삽관을 시행하고 병원으로 이송했다.

한국 구급대는 진정제와 기관 내 삽관을 위한 약물이 전혀 없어서 심정지 상황을 제외하고는 기관 내 삽관을 할 수 없다. 다소 소극적인 업무 범위라고 할 수 있다.

미국이나 유럽에서는 구급대원에게 기도확보에 관한 많은 교육을 하고 다양한 상황에서 기도에 접근할 수 있도록 한다. 하지만 우린 이런 부분에 대해 아직 부족한 모습이다.

한국의 구급 환경을 고려했을 때 약물 사용은 하지 않더라도 호흡 정지 상황이나 기도폐쇄 등의 상황에서는 기관 내 삽관을 조금 더 허용하는 방향으로 가야 하지 않을까 싶다.

심재헌, 정보권 반장 역시 다양한 출동을 경험했는데 함께 탄 파라메딕이 많은 배려를 해줘서 정맥로 확보 등 응급처치를 해볼 수 있었다.

물론 이 두 명의 구급대원도 병원 경력과 현장 경험이 풍부해 수없이 많은 정맥로 확보를 해봤겠지만 “언제 미국 구급차에서 미국인을 상대로 정맥로 확보를 해보겠나” 하는 우스갯소리를 하기도 했다.

8시간 가까이 하와이의 구석구석, 병원을 종횡무진으로 활동하며 우리의 구급차 동승 실습은 막을 내렸다. 이미 해는 저물어 가고 있었고 우리 모두 파김치가 돼 버렸다.

“아니, 형님 하와이에 놀러 온 건데 이렇게 빡세게 하기 있습니까?”

농담 반, 진담 반의 투정을 뒤로하고 우리의 공식 일정은 마무리됐다.

부산 해운대소방서_ 이재현 : taiji3833@korea.kr

<본 내용은 소방 조직의 소통과 발전을 위해 베테랑 소방관 등 분야 전문가들이 함께 2019년 5월 창간한 신개념 소방전문 월간 매거진 ‘119플러스’ 2025년 5월 호에서도 만나볼 수 있습니다.>

<저작권자 ⓒ FPN(소방방재신문사ㆍ119플러스) 무단전재 및 재배포 금지>

O Ka Mea Maʻi Ka Mua 관련기사목록

|

많이 본 기사

|