|

전기자동차 1. 전기자동차 화재의 위험성 전기자동차의 급격한 보급은 기후 위기 대응과 친환경 전환을 위한 긍정적인 진보로 평가받는다. 그러나 기술의 발전이 신생 재난의 위험을 동반한다는 점을 간과해선 안 된다.

특히 전기자동차에 탑재된 리튬이온배터리(Li-ion Battery)는 기존 화석 연료를 에너지원으로 사용하는 내연기관 자동차와는 전혀 다른 형태의 화재 특성을 보인다. 아울러 그 위험은 점점 더 구체적인 위협으로 다가오고 있다.

리튬이온배터리는 에너지 밀도가 높고 외부 충격이나 열, 과충전, 과방전에도 열폭주(Thermal Runaway)에 도달할 수 있는 구조적 한계가 있다.

열폭주가 발생하면 배터리 내부 전해질이 급격히 기화하면서 가연성ㆍ독성, 유기화합물을 생성ㆍ배출한다. 또 짧은 시간에 연쇄 반응을 일으켜 화재가 확산된다. 이로 인해 화재 초기 단계부터 소방대원과 현장에 근접한 일반인까지 고위험 환경에 노출될 수 있다.

2. 전기자동차 화재 연소생성물이 인체에 끼치는 영향 최근 발생한 전기차 화재 사례 중 현장 활동에 참여한 소방대원과 관계자가 신체적 이상 증상을 호소한 사례는 다음과 같다.

위 사례는 내연기관 자동차 화재 시 현장 활동에 참여한 소방대원들이 호소하는 신체적 이상 증상과는 차이가 있다. 동일한 매뉴얼에 준해 화재진압 활동을 하고 같은 신체 보호장구를 착용했다.

이 같은 임상적 차이점을 바탕으로 양주소방서는 지난해 12월 3일 한국건설기술연구원에서 전기자동차용 리튬이온배터리 실화재 실험을 수행했다. 이 실험은 단순 연소실험이 아니라 발화→연소→진압→냉각의 전 과정에서 생성ㆍ배출되는 가스와 유기화합물을 과학적으로 분석한 국내 최초의 실험이다.

전기자동차 리튬이온배터리 연소실험

1. 실험 장치 설치

실험체는 [그림 1]과 같이 내부면은 석고보드, 목제 합판으로 구성했다. 접착제가 아닌 철제 볼트로 고정해 화염에 의해 발생할 수 있는 내부 마감재 연소 가스를 차단하면서 가스 성분 분석의 신뢰도를 높였다.

실험체의 뼈대는 실험 시 화열에 견디도록 내화성이 높은 철재 소재로 구성했다. 실험체 내부에는 스테인리스 소재인 Contaminated Water Tank를 배치해 소화 시 발생하는 오염수를 수집했다. 실험체 상부는 Gas Sensor Port 설계 후 발생하는 가스 포집 경로로 활용했다.

2. 실험 장비 구성 두 가지 Case(Case 1: 리튬이온배터리 셀 6개, Case 2: 리튬이온배터리 셀 8개)를 소형 전기자동차와 중형 전기자동차의 1개 모듈을 구성하는 최소 단위 셀의 수량으로 구분해 [그림 2]와 같이 실험을 진행했다.

[그림 2]와 같이 가열판(Ignition Plate)을 제작한 모듈 중앙에 부착해 800W의 전력을 투입, 발화(착화)시켰다. 발화 중인 리튬이온배터리 제어(진압)를 위한 소화수는 순수 물을 사용했다.

발생한 가스를 효과적으로 포집하기 위해 [그림 4]와 같이 스프레이건으로 2회에 걸쳐 분사했다. 연소 생성 가스의 분석은 [그림 3]과 같이 진행했다.

제작한 Gas Sensor Port에 가스분석기의 흡입관(Gas Analyzer Probe)을 삽입한 후 실험 중 발생하는 가스 성분을 실시간으로 분석했다.

실험 결과

1. 리튬이온배터리 온도 변화

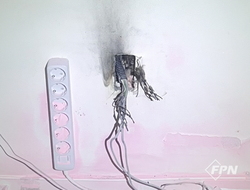

2. 화재 성상 Case 1, 2의 리튬이온배터리 셀은 Off-Gassing 단계에서 다량의 가연성 가스를 분출했다. 열폭주 단계에서 발생하는 화염이 가연성 가스를 점화시키고 발화 중인 리튬이온배터리 내부 전해액이 비산되는 형상이 관찰됐다.

3. 생성 가스 분석 Case 1, 2 생성 가스의 측정은 FTIR(분자의 진동과 회전 운동을 분석해 물질의 화학적 성분과 구조를 파악) 분석기법의 분석기를 활용해 실시간 배출되는 가스의 성분을 분석했다.

Case 1, 2의 가스분석 데이터를 분석해 보면 진압(제어) 중 생성ㆍ분출되는 다량의 가연성 가스, 유기화합물, 독성가스 중 불화수소(HF)의 측정치는 극히 소량으로 우려할 수치는 아니었다. 하지만 유기화합물 중 헥사클로로에탄(C₂Cl₆)의 경우 기준치를 훨씬 넘긴 수치가 측정됐다.

4. 유해물질의 생성 측정된 물질 중 인체에 치명적인 유기화합물 헥사클로로에탄(C₂Cl₆), 메틸클로로실란(CH₃Cl₃Si), 아세토나이트릴(C₂H₃N) 측정치를 OSHA(미국 직업 안전 보건 관리청) 기준으로 비교하니 STEL, TWA 값이 8배에서 4천배 이상으로 검출된 걸 확인할 수 있었다.

유해물질 중 가장 높은 수치가 측정된 헥사클로로에탄(C₂Cl₆)은 신장암을 유발하는 발암물질로 의심된다. 장시간 노출되면 간이나 신장, 중추신경계에 손상을 줄 수 있다. 두통이나 어지럼증, 호흡곤란, 안구 통증 등 증상을 유발하는 물질로 분류되기도 한다.

통상적으로 전기자동차 화재 시 소방대의 화재진압 시간을 1시간 30분 기준으로 보고 시간 가중 평균값을 비교했을 때 TWA(8시간의 시간 가중 평균값) 적용보다 STEL(15분간의 시간 가중 평균값)로 비교ㆍ적용하는 게 타당하다.

STEL 기준으로 볼 때 현장 활동 소방대원, 체류하는 일반인이 노출되는 유해성은 급성 독성 반응을 경험할 수 있는 농도의 4천배를 초과하는 걸 알 수 있다.

결론 전기자동차 보급률 증가와 함께 노후 전기자동차 증가로 인해 소방대원의 화재 현장 노출 빈도가 증가하는 추세다. 이 실험을 통해 전기자동차 화재 시 발화 중인 리튬이온배터리와 소화수 접촉 시 생성ㆍ분출되는 가연성, 유기화합물, 독성가스 성분을 분석했다.

소방대원이 급성 독성 반응을 경험할 수 있는 수치가 측정됐고 화재 현장에 체류 중인 일반인의 유해 인자 노출도 간과할 수 없다는 결과가 나왔다. 따라서 소방대원의 현장 활동 매뉴얼과 보호 장비 등의 수정이 필요하다.

1. 전문 보호 장비 필요 전기자동차 화재 현장에서의 SCBA(자급식 호흡 보호 장비)는 선택이 아닌 필수다. 그러나 이번 실험 결과는 기존 SCBA로도 부족할 수 있는 잠재적 위험을 보여준다.

헥사클로로에탄(C₂Cl₆)은 발암 의심 물질로 간이나 신장손상, 중추신경계 손상을 유발하고 메틸클로로실란(CH₃Cl₃Si)은 수분과 접촉하면 독성가스를 배출해 SCBA 착용이 미흡할 때 바로 증상이 나타날 수 있다.

따라서 화재 발생 지역에 직접 진입해 근접 활동하는 소방대원들은 외기와 완전히 차단될 수 있는 화학보호복(Level A 이상) 착용을 고려해야 한다.

2. 현장 활동 매뉴얼 개정 소방의 재난 현장 표준작전절차(SOP) 중 전기자동차 화재 현장 활동 시 유해물질에 대비해 전문 보호 장비 착용을 의무화하는 등 매뉴얼화를 해야 한다. 이를 근거로 전문 장비 구매ㆍ지급이 필요하다.

마치며 기술은 언제나 진보해 왔다. 그러나 기술의 진보가 인간의 안전을 위협하지 않도록 하는 것, 그것이 곧 우리 소방의 역할이자 사명이다. 이번 실험은 단순히 배터리를 불태운 게 아니다. 우린 그 속에서 보이지 않는 위험, 측정되지 않던 유해성, 그리고 보호받지 못한 소방대원을 발견했다.

앞으로 전기자동차는 더 많아질 것이고 화재도 더 늘어날 전망이다. 준비되지 않은 대응은 또 다른 재난을 만든다. 지금이 바로 그 대응을 바꿔야 할 때다. 경기 양주소방서_ 양철규 : yck1210@naver.com

<본 내용은 소방 조직의 소통과 발전을 위해 베테랑 소방관 등 분야 전문가들이 함께 2019년 5월 창간한 신개념 소방전문 월간 매거진 ‘119플러스’ 2025년 6월 호에서도 만나볼 수 있습니다.>

<저작권자 ⓒ FPN(소방방재신문사ㆍ119플러스) 무단전재 및 재배포 금지>

리튬이온 배터리 실화재 실험이 남긴 경고 관련기사목록

|

많이 본 기사

|