NFPAㆍUL, 전기차 배터리 화재 시 ‘질식소화덮개’ 적용 폭발 위험성을 경고하다지난 2025년 5월 31일 전 세계적으로 가장 영향력 있는 화재ㆍ안전 관련 단체인 NFPA와 UL은 각각의 연구기관인 ‘화재예방연구재단(FPRF, 이하 영문 표기)’과 ‘화재안전연구기관(FSRI, 이하 영문 표기)’의 공동 연구 결과를 발표했습니다.

발표된 주요 내용은 다음과 같습니다.

국내에서는 소방청을 비롯한 지자체의 소방본부, 소방서에서 전기차가 있는 지하주차장 등에 질식소화덮개를 비치하도록 권고하고 있습니다. 국정감사 등에서도 질식소화덮개를 보다 많이 확보할 수 있도록 하라는 지적을 받은 바 있습니다.

이 가운데 이번 NFPAㆍUL의 발표 내용은 전기차 리튬이온 배터리 열폭주와 관련된 폭발 위험성을 다시 한번 상기시켜줍니다. 질식소화덮개를 덮어 화염이 사라진 것처럼 보일지라도 폭발 위험성은 오히려 더 커진 상황이라는 내용인데요.

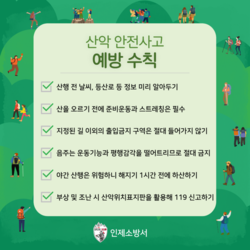

소방관을 포함해 모든 사람이 더욱 넓게 주변 안전거리를 확보하고 제대로 훈련받은 소방관만이 접근할 수 있도록 안전지침을 확대할 필요가 있어 보입니다.

이러한 실험결과는 우리나라에서도 전기차 소방 전술에 관한 지속적인 연구의 필요성을 강조합니다.

해당 연구에 대해 좀 더 알려드리자면 FPRF, FSRI 등 두 연구기관은 몇 년 전부터 공동으로 전기차 화재와 사고에 대응하는 소방관들의 안전을 향상시키기 위한 연구를 진행해 왔습니다.

그 연구가 바로 전기차 사고를 관리하는 데 사용하는 소방 전술과 장비, 진압 활동 등 현재 소방 서비스가 재점화 위험(re-ignition risks)의 관리에 미치는 영향 평가입니다.

추가로 연구 결과에 대한 세부 내용 중 예비 결과는 2025년 6월 16일 라스베이거스에서 열린 연례 NFPA 콘퍼런스&엑스포에서 발표됐습니다. 전체 분석 결과는 올가을 FPRF의 향후 연구 보고서를 통해 제공될 예정이라고 하니 참고하시기 바랍니다.

연구의 보다 세부적인 내용은 다음과 같습니다.

그동안 지속적으로 리튬이온 배터리 관련 논문 등을 살펴본 바를 토대로 연구 결과에 따른 추가 안전지침을 도출해 보면 다음과 같습니다.

일단 해당 연구 결과는 미국에서 발생한 당시 LG화학(현 LG에너지솔루션)이 연관된 ‘APS ESS 폭발 사고’와 큰 차이가 없습니다. 밀폐된 공간에서 열폭주가 발생하면 화염이 제거되더라도 배출되는 유독성ㆍ폭발/인화성의 배출가스가 다량 발생합니다.

이로 인해 초기엔 가스 농도가 너무 높아 폭발 상한계를 넘어서지만 시간이 지나거나 질식소화덮개 내부로 공기가 유입되면 농도가 다시 낮아지면서 폭발범위(폭발 상한계(UFL)보다 낮고 폭발 하한계(UEL)보다 높은 농도)에 들어가 폭발할 수 있습니다.

따라서 지금까지와는 달리 질식소화덮개를 적용하더라도 가스 축적으로 인해 덮기 전보다 폭발 위험성이 증대될 수 있다는 점을 인식해야 합니다. 또 무조건 시간만 경과하면 화재가 꺼지고 위험성이 사라질 거라고 판단하면 안 됩니다.

완전히 화염이 사라진 것으로 보이는 상황에서도 적외선 열화상 카메라 등을 활용해 심부(배터리 내부)의 온도가 약 100℃ 이하로 낮아진 걸 확인하기 전까진 여전히 폭발 위험성이 남아 있는 상황입니다.

소방 현장지휘부에서 이를 판단하면 적극적으로 알려 폭발이 발생할 수 있는 상황을 자초하지 않길 바랍니다. 갑자기 불어오는 바람 등으로 인해 의도치 않게 질식소화덮개 내부로 산소가 유입될 수도 있습니다.

따라서 항상 폭발 가능성을 염두에 두고 기존 서울소방학교 등의 친환경 차량 화재진압 매뉴얼에 적용된 안전거리를 항상 모든 대원에게 알리고 강조해야 합니다.

이 연구는 애초에 재발화 위험성에 대해 진행됐다는 점을 잊지 말고 완전히 폐기(중간에 운송, 적재 등의 과정 포함)될 때까지 관계자들은 재발화 위험에 항상 대비해야 합니다.

소방청 소속 일부 연구사는 전기차에서 불이 나면 초기에 불화수소(HF) 위험성이 없다고 개인적인 의견을 표출한 바 있습니다. 최근에야 실험 결과를 토대로 불화수소 발생을 인정하며 공식적인 입장을 번복했습니다. 전문성에서 문제가 보이는 대목입니다.

전기차 질식소화덮개와 관련해선 소방청과 소방서에서 공동주택 등에 적극적으로 비치해 달라고 요청했지만 의무사항이 아니라 현장에서의 실효성은 여전히 의문입니다. 게다가 질식소화덮개는 열폭주 5분 내 적용하지 않으면 실제 적용에 어려움이 있어 수많은 국민의 불안감을 잠재우긴 태부족인 안타까운 상황입니다.

특히 이번 미국 NFPA 등에서의 연구 결과처럼 폭발 위험성 증가에 대한 고려처럼 추가 연구를 해오긴 했는지 의문입니다.

현재까지도 관련된 세부 지침의 부재가 아쉽다고 생각됩니다. 또 소방청 산하의 국립소방연구원에 관련 연구인력과 실화재/폭발실험 연구비 등도 부족하진 않은지 검토해 볼 필요가 있습니다.

국가 전반적으로도 이러한 리튬이온 배터리의 복합적인 위험성에 대해 전기차(국토부)와 ESS(산업통상자원부), 화재/폭발(소방청), 사용 후 배터리(환경부) 등이 각각 따로 연구용역을 진행할 게 아니라 함께 대책을 마련하는 등 통합적인 시각이 필요해 보입니다.

경기 용인소방서 김흥환 : squalkk@naver.com

<본 내용은 소방 조직의 소통과 발전을 위해 베테랑 소방관 등 분야 전문가들이 함께 2019년 5월 창간한 신개념 소방전문 월간 매거진 ‘119플러스’ 2025년 9월 호에서도 만나볼 수 있습니다.>

<저작권자 ⓒ FPN(소방방재신문사ㆍ119플러스) 무단전재 및 재배포 금지>

NFPAㆍUL, 전기차 배터리 화재 시 ‘질식소화덮개’ 적용 폭발 위험성을 경고하다 관련기사목록

|

많이 본 기사

|