2009년 소방 성능위주설계 제도가 도입됐다. 이후 전기차 충전구역 화재예방대책, 고층건축물 자연 낙차 급수, 지하주차장 환기휀의 제연모드 활용, 피난안전층 제연휀 외기취입구 이중화, 자동화재탐지설비 통신 간선 이중화 등에 이르기까지 다양한 신기술ㆍ신공법을 시험대로 삼아 왔다.

법령이 미처 따라잡지 못한 영역에 새로운 해법이 적용됐다는 점은 분명 반가운 변화다. 하지만 ‘첫 현장 = 첫 실증’이라는 구조가 계속된다면 건설사는 위험을 고스란히 떠안고 입주자는 확신할 수 없는 안전을 대가로 치르게 될 것이다.

대표 사례로 전기차 충전구역 3면 방화벽을 들 수 있다. 초기 가이드라인에 따라 시공했지만 연소 확대와 폭발 우려가 제기되자 결국 유예됐다.

고층(30층 이상) 건축물에 고가수조를 적용하라는 지침에 따라 옥상에 고가수조와 펌프를 획일적으로 배치한 설계 역시 건물 용도ㆍ층수에 따라 적용이 달라져야 하며 공학적 검증이 필요해 보인다.

지하주차장 환기휀을 화재 시 제연모드로 전환하는 방안은 기계ㆍ소방 간 관리 주체가 달라 ‘설계-시공-시험-유지ㆍ관리’의 책임이 분산된 상태다. 외기취입구ㆍ자동화재탐지설비 이중화도 마찬가지다. 핵심 장치(댐퍼ㆍ감지기ㆍ수신기)가 성능을 확보하지 못하면 ‘이중화’가 아니라 ‘단일 고장점’을 늘리는 셈이다.

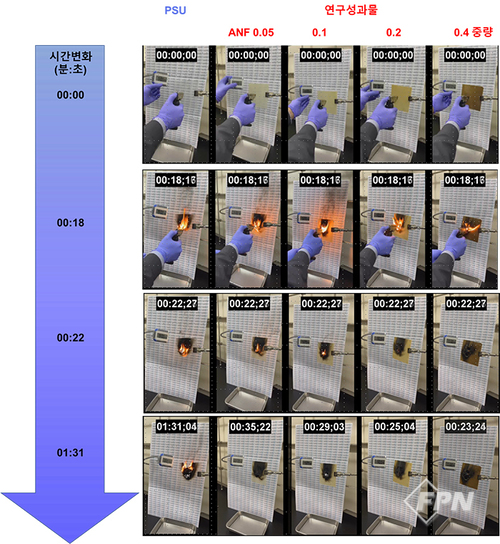

성능위주설계는 ‘목표 성능’만 맞으면 수단은 자율적으로 선택할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 자율은 곧 책임을 의미한다. ‘공학 이론 → 시뮬레이션 → 축소 모형 시험 → 실규모(Full-scale) 실증 시험’을 거쳐 객관적 근거를 제시하지 않으면 신기술은 ‘추정(assumed) 성능’에 머문다.

해외 사례를 살펴보면 영국과 호주 등은 신기술을 도입할 때 정부 R&D 과제나 보험사 실증 펀드를 활용해 이론 연구, 실규모 시험, 표준화(코드ㆍ가이드라인), 현장 보급 순으로 단계를 밟는다. 비슷한 공적 검증 장치가 없다면 우리는 ‘마루타 현장’ 논란을 반복할 수밖에 없다.

이로써 네 가지 제언을 하고자 한다.

첫째, 국가 주도 실증 사업이다. 신기술ㆍ신공법을 공식 트랙으로 올려 연구비를 지원하고 결과를 소방청 R&D 데이터베이스에 공개해야 한다.

둘째, 표준 시방서ㆍ시험 방법 제정이다. 성능위주설계용 지침을 마련해 설계-시공-시험-유지ㆍ관리 절차를 코드화해야 한다.

셋째, 심의 단계 검증 의무화다. 성능설계 심의 시 신기술ㆍ신공법에 대해선 시뮬레이션 결과뿐 아니라 축소ㆍ실규모 시험 보고서를 제출하도록 제도화해야 한다.

넷째, 사후 데이터 피드백 플랫폼이다. 완공 이후 점검ㆍ화재 데이터를 빅데이터로 축적해 가이드라인을 업데이트해야 한다.

신기술ㆍ신공법의 현장 적용은 기술 발전의 엔진이자 법적 안전 사각지대를 메우는 지름길이다.

그러나 검증과 실증 없는 속도는 안전을 담보하지 못한다. 제안자와 제조사, 설계사, 시공사, 공공기관이 함께 공적 검증 체계를 구축할 때 성능위주설계는 진정한 의미의 과학적이고 합리적인 소방안전 해법이 될 것이다.

이현정 한국소방기술사회 신기술위원

※ 외부 필자의 기고 및 칼럼 등은 FPN/소방방재신문 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다. <저작권자 ⓒ FPN(소방방재신문사ㆍ119플러스) 무단전재 및 재배포 금지>

|

많이 본 기사

|