|

트리아지 태그(Triage Tag)는 한국 실정에 맞는 분류 방법인가? 환자 분류 태그는 1960년대 쿠바의 핵미사일 위기에 대비해 미국 플로리다 잭슨빌 출신의 민방위 담당자가 최초로 발명한 게 기원이다. 시간이 흘러 많은 전쟁과 테러, 재난, 다수 사상자 사고를 거치며 디자인이 조금씩 수정됐지만 어쨌거나 환자 분류표는 1960대 이후 크게 바뀌지 않았다.

1975년에 들어서면서 미국 민방위 협회 정회원이던 블로젯(Blodgett)은 우리가 익히 알고 있는 METTAG(Medical Emergency Triage Tags)를 제작해 판매하기 시작했다. 이는 현재 우리가 사용하는 환자 분류 태그의 형태가 됐다.

사용이 간편하고 제작 단가도 낮아 한국을 비롯해 대다수 국가에서도 이런 METTAG 형태의 종이 중증도 분류표를 가장 많이 사용하고 있다.

하지만 이 METTAG 같은 종이 형태의 중증도 분류표는 미국이나 캐나다처럼 지역이 넓은 북미 지역 소방의 현실에 맞도록 제작됐다는 걸 알아야 한다. 북미 지역은 엄청 넓고 후착 구급차가 올 때까지 매우 많은 시간이 소요된다. 따라서 어쩔 수 없이 환자를 수집하고 2, 3차 분류를 해야 할 수밖에 없다.

그런 상황에서는 종이 분류표에 환자 이름과 부상 위치를 적고 생체 징후도 적을 시간적 여유가 있겠지만 한국의 대도시 같은 경우 인접 센터나 소방서에서 추가 구급차들이 굉장히 이른 시간 내에 도착할 수 있으므로 METTAG 방식의 분류표가 불필요한 경우가 많다.

또 심야 시간대에는 환자의 위치나 중증도를 후착 구급대 또는 이송반, 처치반이 쉽게 파악할 수 없다. 비가 오는 날에는 종이가 젖어 글자를 제대로 적을 수 없는 단점이 있어 이런 악천후에는 종이 형태의 분류표가 유명무실해진다.

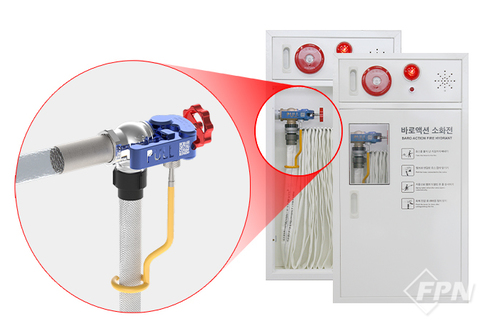

특히 레벨1, 2 규모의 Static MCI 형태의 다수 사상자 현장이라면 선착 구급대가 1차 분류를 하고 이송/미이송만 결정하거나 긴급 환자만 우선 분류하는 방법이 적절할 수 있다. 이때는 손목 밴드 방식이나 LED 형태의 목걸이 방식이 효과적이다.

빛이 들어오는 형태의 분류 장비는 심야 시간이나 악천후 시 환자의 위치와 중증도를 쉽게 확인할 수 있는 장점이 있다. 단점으로는 건전지로 작동하기 때문에 방전되면 현장에서 사용할 수 없는 상황에 놓일 수 있다.

최근엔 사이얼룸 물질을 사용한 중증도 분류 제품이 출시됐는데 군인들이 야간 작전 때 사용하거나 공연장에서 사용하기도 한다. 별도의 전원 없이 제품을 살짝 꺾는 것만으로도 빛을 발산한다.

흰색 밴드와 함께 환자의 중증도에 따라 색깔 밴드를 추가로 손목에 감아 놓으면 분류표에 기입된 환자 정보를 시스템에 취합해 태블릿이나 컴퓨터에서 한꺼번에 확인할 수 있다.

또 RFID 방식의 분류 시스템이 이미 한국에 도입돼 있다. 앞으로 스마트폰이나 IoT(사물 인터넷)를 활용한 분류 장비 개발도 점차 확대될 것으로 기대된다.

다수 사상자 사고 현장을 형태에 따라 구분한 후 접근해 보자. 사고 현장이 안정적이고 정적(Static)인지, 반대로 불안정하고 동적(Dynamic)인지 구분하면 선착 구급대원이 어떻게 환자를 파악하고 분류할 건지의 기준이 될 수 있다.

동적인 다수 사상자 현장은 사고 현장이 넓고 복합적일 가능성이 크다. 환자는 여기저기 널리 분포돼 있을 수 있고 선착 구급대원이 한꺼번에 사고 현장을 확인하기 힘들어 규모나 환자 수를 정확하게 파악하기가 매우 어렵다. 화재나 사고가 종료되지 않아 추가적인 사고 또는 인명피해도 발생할 수 있다.

2013년 미국 보스턴 마라톤 대회에서 일어난 폭탄 테러가 동적 MCI의 대표적인 사례다. 도착지점 근처에 약 200m 간격으로 두 개의 사제 폭탄이 폭발해 세 명이 사망하고 264명이 부상했다.

사고 현장은 매우 광범위하고 수백 명의 부상자가 발생함으로써 1개 구급대가 환자를 분류하고 수집하는 건 불가능한 상황이었다.

이렇게 동적 MCI 상황에서는 소방력(구급력)의 절대적인 열세가 아주 강하고 길게 발생하게 된다. 지휘관은 2개 이상의 구급대에 환자 분류를 지시하는 게 효과적이다.

방면을 나눠 환자 분류를 지시하고 때에 따라 환자 수집소 역시 한 곳으로 정하는 게 아니라 2개소 이상으로 운영하는 걸 고려해야 한다. 보스턴 마라톤 테러는 다음 호에 자세히 다루도록 하겠다.

반대로 정적인 현장은 일반적으로 단일 사고 현장이거나 사고 현장이 좁아 선착 구급대원이 한눈에 현장을 확인하기 쉽고 환자 분포가 넓지 않아 주로 레벨1 또는 레벨2 MCI가 많다.

소방력 열세 시간이 짧고 지속적이지 않아 선착 구급대만(단일 분류팀)으로도 1차 분류가 가능해 2차 분류나 환자 수집의 필요성이 많지 않은 특성이 있다.

2014년 판교 테크노밸리에서 콘서트를 관람하다 환풍구를 덮고 있던 철제 덮개가 하중을 이기지 못하고 무너져 내리는 사고가 발생했다. 16명이 사망하고 11명이 부상했는데 사고 현장이 좁고 환자가 한 곳에 집중된 특징이 있다.

또 [그림 9]의 아래쪽처럼 도로에서 발생한 교통사고는 환자가 차량이나 사고 현장 인근에 모두 있어 선착 구급대원은 정적인 다수 사상자 사고 현장으로 인지하고 현장 활동을 하는 게 좋다.

스쿱앤런(Scoop and Run), 심폐소생술이나 중증외상 환자에게만 적용하는 개념인가? 그렇지 않다. 스쿱앤런1)은 가장 오래되고 기본적인 다수 사상자 분류ㆍ이송 방법인데 생명을 살린다고 해 ‘Save and Run’이라고 불리기도 한다. 이렇게 스쿱앤런 방식은 환자가 많지 않거나 병원이 가까운 경우, 사고 발생 초기에 부상자와 소방력(구급력)이 비슷하거나 소방력이 우세한 경우에 적용할 수 있다.

[그림 10]처럼 환자가 많지 않거나, 소방력이 우세한데도 무리하게 2차 분류를 하거나 환자를 수집하면 되레 환자가 병원으로 이송되는 시간이 지연돼 골든타임을 놓칠 수도 있다.

대한민국 소방에서는 주로 환자가 40여 명 정도 발생하는 MCI 레벨3 다수 사상자 훈련을 진행한다. 물론 이태원 사고처럼 다수의 사상자가 발생하는 MCI 상황을 가정해 환자 수집과 2차 분류를 연습하는 것도 필요하겠지만 아기가 걸음마를 떼고 달리기를 배우는 것처럼 레벨1, 2 정도의 다수 사상자 사고 대응 훈련이 우선이라고 생각한다.

상황에 따라 환자 수집을 하지 않고 최대한 빠르게 환자를 평가ㆍ분류한 후 치료 가능한 병원으로 빠르게 분산ㆍ이송하는 게 더욱 효과적일 수 있다. 이런 기본적인 다수 사상자 분류ㆍ이송훈련이 바탕이 되고 난 후에 더 큰 규모의 다수 사상자 훈련이 필요하지 않을까.

시행착오가 있더라도 각 센터와 소방서에서 직접 출동해 현장까지 어느 정도의 도착시간이 소요되고 몇 대의 구급차와 지원 인력, 자원이 도착해 장비와 시스템을 전개할 수 있을지 확인해봐야 한다. 언제까지 현장에 잘 세팅된 환자와 구급차, 통제단으로 보여주기식 훈련을 할 건가?

실제로 미국 캘리포니아 주 로스앤젤레스 카운티에서는 15분 내 50명의 환자를 이송할 수 있는 가이드라인과 장비가 준비돼 있고 이에 맞춰 빠른 분류와 이송에 초점을 맞춰 훈련하고 있다.

병원 전 단계 응급처치도 계속 발전하고 변화하는 것처럼 다수 사상자 사고 대응과 중증도 분류 역시 계속 변화하는 중임을 알아야 한다.

1) 외상 환자나 심정지 환자의 경우 현장에서 길게 응급처치하지 않고 빠르게 구급차에 싣고 치료 가능한 병원으로 이송하는 구급대의 환자 이송 전략. 환자를 싣고 바로 이송한다는 의미로 로드앤고(Load and Go)라고 불리기도 한다.

부산 해운대소방서_ 이재현 : taiji3833@korea.kr

<본 내용은 소방 조직의 소통과 발전을 위해 베테랑 소방관 등 분야 전문가들이 함께 2019년 5월 창간한 신개념 소방전문 월간 매거진 ‘119플러스’ 2023년 3월 호에서도 만나볼 수 있습니다.> <저작권자 ⓒ FPN(소방방재신문사ㆍ119플러스) 무단전재 및 재배포 금지>

|

많이 본 기사

|